注:本文主要參考資料源自教育部、各高校官網、高校人才網往期文章等。

最近在幫幾位今年即將畢業的博士朋友找高校工作時,驚覺一個現象:明明是應屆畢業的高學歷博士,在求職高校教職時,竟不如有工作經驗的碩士老教師有優勢不說,適合這些應屆博士的崗位,還不如“銀齡教師”的崗位公告多。

圖源:高校人才網官網

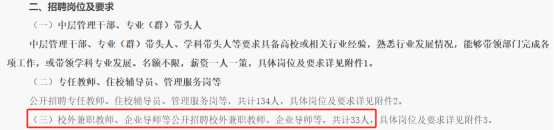

這絕非是博士能力欠佳,也不是高校學歷門檻降低了。實際情況是,高校如今似乎更青睞有職稱、有工作經驗的教師。除了返聘 “銀齡教師” 外,高校對兼職教師的招聘需求也極為旺盛。公辦高校返聘 “銀齡教師” 或許有政策因素推動,可民辦高校同樣存在類似現象。

圖源:南陽職業學院2025年度招聘公告

如今,高校的新教師崗位日漸收緊,而兼職教師崗位需求卻大量增加,并且這些招聘崗位大多都對職稱和工作經驗有所要求。以前都說:要珍惜應屆機會,崗位選擇更多。那么,如今高校招聘為何會出現這樣的轉變呢?

高校老教師 “再出山”,對應屆生求職影響多大?

1、什么是“銀齡教師”?

關于官方“銀齡教師計劃”政策,筆者在2023年的文章《新政官宣!“銀齡計劃”將對年輕教師產生哪些影響?》(←點擊可閱讀)里詳細分析過。這里簡要提煉下——

- 該項計劃的目標任務:1、支持普通高等教育行動;2、支持職業教育行動;3、支持基礎教育行動;4、支持終身教育行動;5、支持民辦教育行動。

- 銀齡教師“再就業”主要工作內容:并非教學生,而是教老師。比如課堂教學、聽課評課、公開課、研討課、專題講座等。

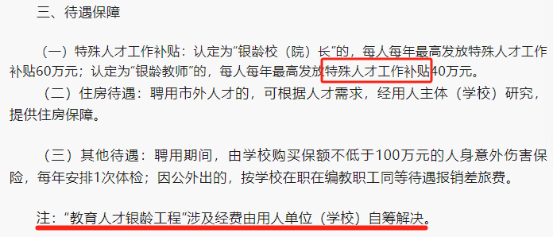

從政策上看,這些返聘的老教師并不占新人位置,而屬于單位額外的人才預算。比如曲靖市探索實施“教育人才銀齡工程”,待遇發放走的是「特殊人才工作補貼」。

此處需要注意的是,“銀齡教師”的待遇并非主要靠中央/地方補貼。當地方自主實施的銀齡教師項目涉及經費,高于官方補貼標準,大概率由用人單位(學校)自籌解決。

【政策依據】

官方規定參考①:“……結合實際自主開展的講學,費用由各地統籌解決。”信息來源:《關于做好2024年銀齡講學計劃有關實施工作的通知》

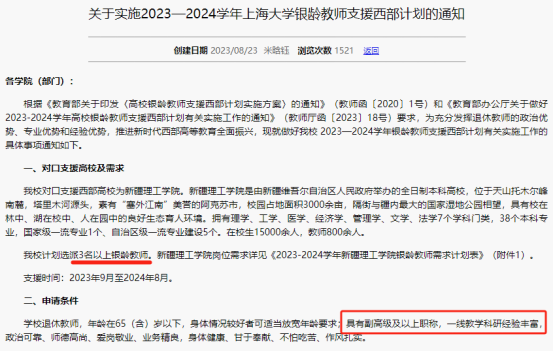

官方規定參考②:“受援省份和高校根據實際情況,可適當提高補助標準,高出部分由受援省份和高校自行負擔。”“超出預算經費總額部分由受援省份和學校自籌經費承擔。”信息來源:《關于做好2023—2024學年高校銀齡教師支援西部計劃有關實施工作的通知》信息來源:《昌吉職業技術學院2025年“銀齡教師”招募公告》

官方規定參考③:滿足條件的銀齡教師,“可視同本校專任教師,納入高校設置。”

2、所以,“銀齡教師”對年輕人的就業影響大嗎?

關于這個問題,筆者認為基本不影響。主要有以下幾個方面:

①對比中小學,高校“銀齡教師”標準普遍不低,基本要副高以上;

②人數少,很多高校一年就選派幾個人,和龐大的教師群體不構成競爭關系;

③銀齡教師任職時間短,基本1-2年;

④老教師已經評過職稱,且很多是退休教師,不擠占年輕人評聘名額;

⑤官方銀齡教師主要是教授新老師,而不是教學生,不占用一線教學崗位等。

圖源:上海大學

由此可見,“銀齡教師” 對年輕教師就業的影響微乎其微。既然如此,究竟是哪些因素在真正擠壓年輕人高校求職的機會呢 ?

個別高校“以老帶新”,變味成“以老代新”?

高校用人預算收緊后,老教師返聘潮興起,但不同高校的聘用標準參差不齊,導致部分高校出現“老教師擠占新崗位”的現象——高校既有官方標準的“銀齡教師計劃”;也有學校自主設定的兼職教師崗位。

再細究不同高校的返聘模式,可以發現三種涇渭分明的用工路徑——

1、政策型

返聘嚴格遵循“銀齡教師計劃”標準(副高以上職稱)

短期1-2年聘期,主要承擔師資培訓

中央/地方財政專項撥款+高校自主承擔超出部分

2、成本型

返聘自主降低聘用標準(中級職稱/高校教資證即可)

長期承擔核心課程教學

高校自籌經費,擠占常規師資預算

3、任務型

返聘配合地方人才工程

高薪引進退休專家

專項經費獨立核算

于是,這種多元并存的返聘格局,尤其是當高校大規模聘用老教師承擔一線教學任務時,正在產生意料之外的替代效應。

①從預算分配角度來看,返聘老教師的費用,無疑在一定程度上占用了原本可用于招聘新教師的經費。

②在崗位供給方面,老教師憑借豐富經驗提前滿足了部分教學需求,使得新教師可獲得的崗位數量相應減少。

③而在制度環境層面,編制持續收緊,入職門檻不斷抬高,讓新教師進入高校的難度大幅增加。

由此可見,青年教師不僅面臨激烈的崗位競爭,隨著高校越來越青睞“即插即用”型人才,面向新教師的崗位需求正在系統性縮減。

而這種轉變似乎正在形成“馬太效應”:有經驗者獲得更多機會 → 新人培養投入持續減少 → 青年教師成長通道收窄 → 高校更依賴現成人才。

給求職高校的人才一點建議

鑒于當下高校招聘愈發注重 “工作經驗”,在此給應屆博士們一些思路參考——倘若未能覓得理想崗位,或許嘗試 “博士后-講師” 這一過渡途徑,借博士后階段積累科研與教學經驗。

或者,也可以先投身企業,在積累豐富行業經驗的同時積攢原始資本,之后再謀求進入高校,不失為其他可行之選 。