近日,“北大博士入職民辦高校”登上社交平臺熱搜。

據媒體報道:北京大學哲學博士彭輝入職民辦高校溫州商學院近一年,目前的綜合年薪35萬左右,每月7000元的雙邊公積金,他還能獲得100萬的安家費。該博士表示:相比公辦高校講師(月薪五六千),他的收入是行業頂薪,即使十年后因無編制失業,也已賺到相當于部分公辦教師二十多年的薪資。

信息來源:大河報

平臺雖降,薪資翻倍。

最近幾年,經常能看到清華北大畢業生、名校碩博去民辦大學、甚至中學當老師的新聞。

圖源:九派新聞

在過去對于這種選擇,多是批評“大材小用,浪費學歷”的聲音。但放在2025年的今天,則越來越多人表示:很理解,支持!

一位北京高校法學院的副教授對此評論道:

“博士不是說去哪就去哪,我們一個雙非高校的邊緣學院,今年只招一個老師,就收了50多份簡歷。”

“民本本科高校也可以搞研究,特別是社科類不需要什么儀器設備。”

截圖自微博

從大眾的聲音也能看出來,高校就業市場正在發生急劇變化——公辦高校一定是最優解嗎?有相當一部分有實力的民辦高校正在以高薪吸引頂尖人才,而公辦單位的穩定性優勢正不斷減弱。

△2025年,溫州商學院與多名海內外名校博士雙向選擇

名校博士走向民辦高校,已經是人間清醒?

相比公辦高校,民辦高校的考核機制通常更靈活,對青年教師的“非升即走”壓力較小。且渴求博士人才的民辦高校,往往對出身名校的博士能夠開出非常有誠意的“橄欖枝”。

而博士們,則可以有更多時間和精力投入到自己感興趣的研究中,而不必過度擔心短期的論文發表和長期的考核目標,以及職稱晉升的壓力。

一些高校人表示:時代變了,民辦高校的學生也不斷在培養出雙一流及以上的研究生;部分民辦高校甚至獲得了碩士點;個別高校靠地方政府解決博士的編制;教學壓力小,留校壓力小,到手待遇高……一些實力強勁的民辦高校,正不斷吸引博士加入。

△吉林外國語大學(民辦本科)擁有3個一級學科碩士點

信息來源:信陽學院(民辦本科)為引進博士提供事業編制

盡管民辦高校在科研資源和學術平臺等方面可能相對薄弱,但優秀的民辦高校批量引進名校博士早已屢見不鮮。然而,問題的關鍵并非名校博士的選擇——畢竟他們至少還有選擇的余地。

真正讓人擔憂的是,當清華北大的畢業生都開始搶著去當中學老師、去民辦學校,就像“大魚開始吃小魚的食,小魚就只能去吃蝦米”。那些普通高校的畢業生,既沒有名校光環加持,又缺乏其他優勢或門路,他們的就業空間無疑被進一步擠壓,生存壓力也越來越大。

說到底,討論幾個清北博士的去向沒什么意義。我們更該關心的或許是:那些既拼不過名校光環、又沒條件轉行的普通學生,他們的出路在哪里?

“如果高校已經能招到博士,還會招985碩士嗎?如果中小學能收到985碩博畢業生的簡歷,那么普通本科/專科的師范生崗位,又會剩下多少呢?”……

以后普通學校畢業的學生,很可能會陷入“高不成低不就”的尷尬境地。好工作搶不到,差工作又不甘心。

身為普通碩博,如今還能怎么入職高校?

1、瞄準“非教學崗”:行政、輔導員、實驗員等

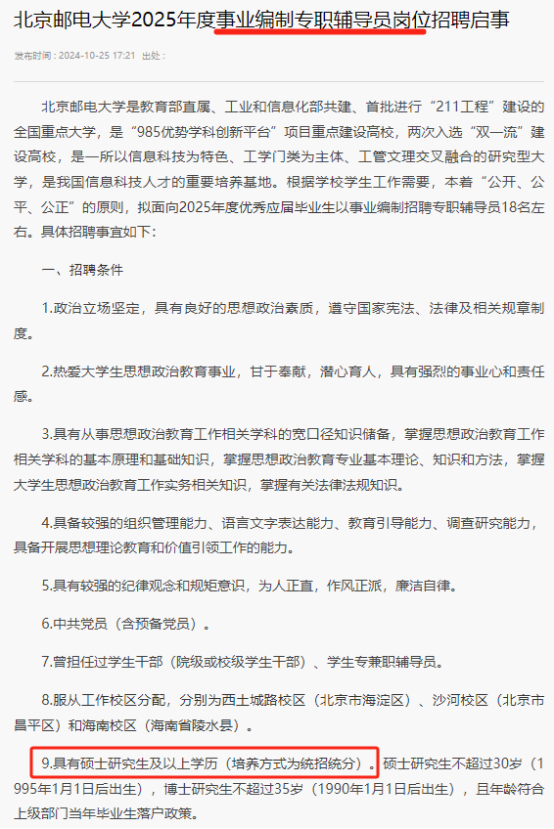

這類崗位通常學歷要求較低,個別高校甚至本科即可,普通碩博可以達到求職門檻,競爭也小于教師崗,且部分崗位可通過“合同制轉編制”。像輔導員崗位,碩士+黨員身份(部分二本或民辦高校放寬至本科)就有很多選擇,像北京郵電大學2025年專職輔導員仍給碩士事業編制。

一些偏遠地區高校或新升本科院校,對這類人才也有較大需求;部分高校因擴招實驗室,對實驗員的需求也會增加,且一般有實操經驗者優先。

△北航2025年聘用編實驗員,本科及以上即可任職

2、利用“曲線救國”策略

一些碩博人才選擇先入職民辦高校/高職院校,積累經驗和一定經濟實力后再跳槽至公辦高校等單位。

3、提升“適配性”關鍵能力

雖然高校對博士更“偏愛”,但是碩士崗位現階段還有一些。想要順利入職,一些關鍵的證書和相關經歷加持也是必要的。

省市級以上競賽經歷、教師資格證、職業技能證書(如法律職業資格考試A證等)、高校實習/兼職經驗(院級/校級以上學生干部經歷等)。像高校行政崗/輔導員就偏愛有相關經驗者,可通過短期實習(如教務處助理、兼職輔導員等)積累人脈和充實簡歷。

4、信息差突破,關注更多招聘渠道

招聘渠道有其特性,越大型的平臺搜錄的信息越多。但越垂直的平臺,信息就越快越直接。

比如可以多關注地方院校官網(如“XX學院人事處”)、公眾號(如“高才-高校人才網”:適合不分年齡段的所有碩博畢業生;“高才海外HiTalentGlobal”:適合有海外求學或工作經歷的全球碩博人才;“高才博士后”:所有與博士后相關的資訊、資源等;“高才醫學:找醫院、高校、衛生系統等單位工作)。

還有地方政府人才引進計劃也可以時不時多搜一下,關注下相關新聞。(部分欠發達地區可以給編制)

5、規避高風險路徑

慎選“非升即走”崗位:部分公辦高校的預聘制教師崗,考核標準幾乎每年都在提高,聘期未結束就會末位淘汰一批普通教師。

警惕“虛假承諾”:部分民辦高校答應的待遇名不副實,兌現不了。

總結一下:雖然高校是極看重學歷的單位,普通碩博仍然可以參考入職高校的核心邏輯——“借崗位技能缺口尋機遇,以實用證書或實操經驗補學歷短板。”

每年國家都在出臺相應政策,積極推動職業教育改革,越來越強調“學歷證書+技能證書”的雙證體系。不用自己的短板比別人的長處,也不往熱門競爭率高、考核嚴苛淘汰率高的崗位擠,這種差異化競爭策略或許有機會突破普通碩博的高校就業困局。